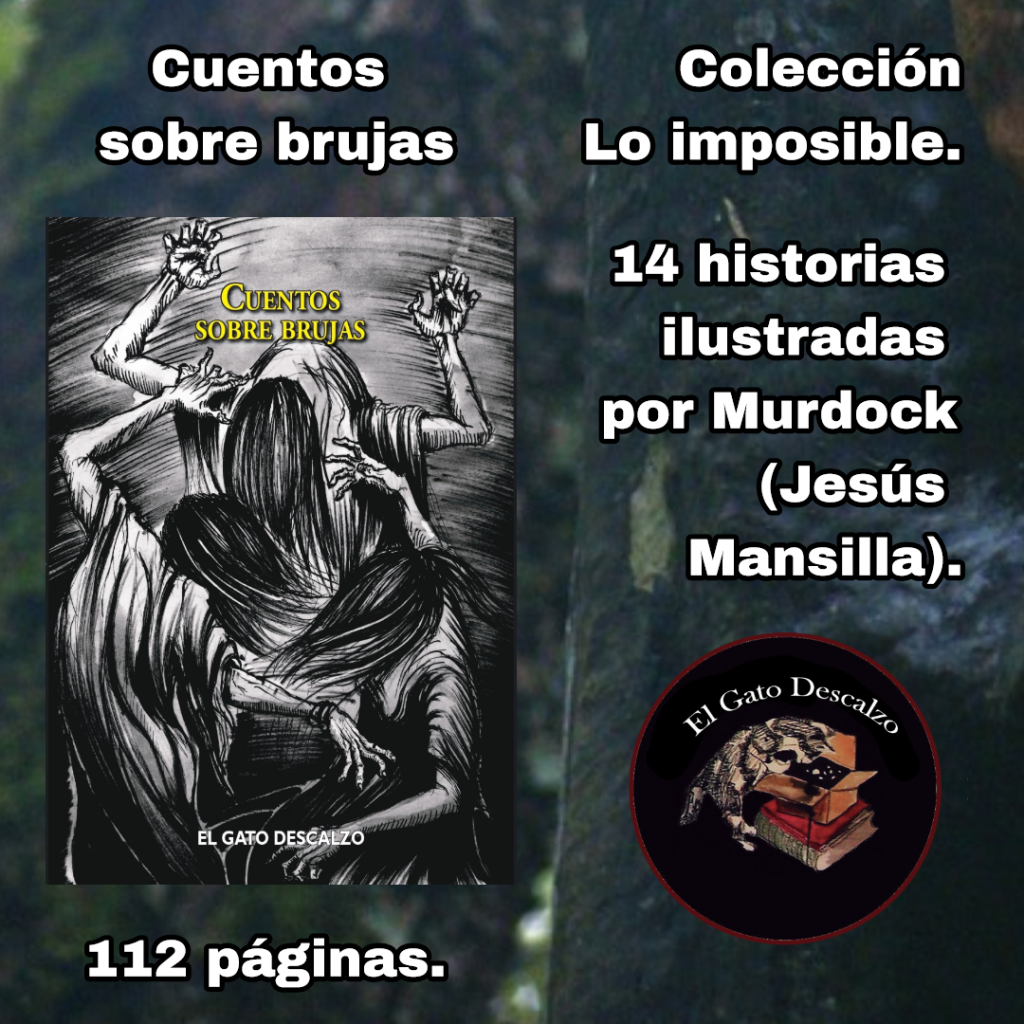

Producto de la convocatoria internacional de la editorial publicamos en 2019: Cuentos sobre brujas, con ilustraciones de Murdock (Jesús Mansilla). Les compartimos el primer texto del libro. Compilación y edición: Germán Atoche Intili.

>>>Adquiere este y otros libros de la editorial: aquí.

Condenación

Carlos Ernesto Cabrera Miranda

Desde su mundo, tramontando las cordilleras venía la noche. Al llegar al pueblo, tupida e impenetrable, se tendió con el rumor de un árbol que cae. Los sueños de los hombres, agotados por el trajinar en las chacras, parecían hojas volanderas cayendo mansamente con la ingravidez melancólica del otoño. En la medianoche, tumbado en su cama, el Pascual estaba inerte y aterrado con la pesadilla, una entidad fantasmal lo apresaba. Con el alma en el limbo, luchaba mentalmente contra la inmovilidad de su cuerpo que tenía la rígida pesadez de un muerto, apenas conectado al espíritu por el hilo de un pensamiento. Más todavía, mientras su cuerpo le era ajeno, él se enfrentaba a una sombra renegrida que le aplastaba el tórax, la frente, la garganta, una densa energía pugnando por invadir su pecho, esa cabaña de carne y hueso, andina choza donde se cobijaba un corazón apacible. Al comienzo se aferró a una muda oración, pidió amparo, por momentos hubo desesperación, un ansia agónica. Después lidió como buen cholo, rompió las cadenas del miedo y gritó, despotricó, injurió y aunque nadie le oía, retó a la sombra a que espere se despierte, pero, en vano esta amenaza, la sombra era un guerrero desigual que no tenía cuerpo, solamente tenía fuerza y el instinto que descubría nuestra debilidad, esos sitios obscurecidos del alma, llagas metafísicas por donde, como una sanguijuela, ingresa la duda, el terror y la muerte.

Así, después de una inaudita batalla, de tanta grosería, de tanto grito que nadie escuchó, ni la Manuela ni los dos cholitos que dormían a su lado. Luego de tanto esfuerzo para aferrarse a su cuerpo y desde allí luchar con sus puños verdaderos, logró vencer la presión y abrazó su pecho; giró levemente la cabeza y se liberó. De un salto se tiró de la cama y salió al corral, presagiando el daño.

—Nuay las ovejas, Manuela, ya nos robaron… y me aplastau la pesadilla —dijo.

El Pascual no dudó un instante. Encendió el candil y mientras cogía el poncho y el sombrero miró la noche por las rendijas de la puerta de magueyes buscando en la obscuridad un destello que le insinúe la hora, pero, nada; la negrura era un pesado manto sobre la madrugada. Látigos de viento golpeaban la choza, la helada se tendía sobre las chacras y sobre los techos como las cenizas de la inmensa soledad.

Llenó la alforja, al salir trancó el corral y se fue. La Trini, con la fama de “malera”, le haría el trabajo. Avanzó raudo, impulsado por la fuerza de la venganza. La pesadilla no era más que un presagio, y ahora, una vorágine de cólera. Caminó entre las tinieblas de sí mismo, por el sendero de una corazonada aturdida y negra que irrumpía en su conciencia. Su corazón tamboreaba un ritual acelerado que atizaba la hoguera del odio. “Mierda, hom, no te burlas de mí, onde si no mueres no soy Pascual Tucto”… Una flema sombría se extendía en su interior inundando la cripta de su pecho. La ira ahogaba cualquier razón. “Mis animales… jijuna… no pasas de esta noche… seguro”.

Llegó cansado, roto el llanque por apretar el paso, por sortear las quebradas, por enderezar en los atajos. La Trini, mujer de las noches sin aurora, le ofreció un prehistórico tronco de eucalipto para que se siente y se fundió en la sombra.

—¡Mátelo, ña Trini! ¡Déle vuelta!… no me importa quién sea, que muera el ladrón… al pobre no se roba.

—No será pa tanto pué, Pascual, sólo te han robau dos carneros, no te han robau tu yunta, ¿y quieres que le dé vuelta?, es mucho lo que pides, pero… pa que te sientas compensau y no te estén jodiendo las ganas, le vamos a podrir la mano, con eso ya tiene su castigo.

La Trini tendió la mesa: caracoles, un atadito de cerdas, una mano con el pellejo reseco, retazos de vidrio, una piedra negra proveniente de alguna hoguera primitiva y un par de herrumbrosos brazaletes de cobre de esos que encuentran los huaqueros en las momias. Sopló un vientecillo helado que amenazó apagar el candil; la tenue luz reveló sombras en la pared de barro, sombras que alargaron su mirada hacia a la mesa. Arrojó la coca, bebió dos tragos de cañazo y llamó a su hijo, un adolescente que apareció desde un rincón con un tiesto en las manos y entonaron una canción mortecina, un coro de puro ayes, lamentos y conjuros.

Afuera, las nubes amortajaban a la noche; tras el poyo, un gato renegrido con ojos de neón resguardaba la choza; más allá el viento que rondaba sin llegar, el lejano ladrido de los perros, la soledad, la bruma y la insondable noche de la sierra misteriosa.

Encendieron el fogón, el humo oliscaba a podrido. El Pascual se asombró al ver dos huesos ardiendo en medio de las piedras. El tiesto se calentaba hasta adquirir un color rojizo, luego le alcanzaron un barro hediondo y verduzco que colocó en el pote.

—Dame tu mano —ordenó.

Las manos del Pascual eran fuertes y callosas, curtidas de tanto empuñar la alcotana. Le dio la mano y profundizó su mirada en el rostro de la Trini. Por el pelo desgreñado, las arrugas cenicientas, la palidez de su rostro y la mugre de los años, confirmó que en verdad era “malera”. Aterrado, quiso despedirse al verla espantosa; no era la mujer que los caminantes veían por la tarde, sentada bajo el alar de su casa esperando la noche. La vio como realmente era: una bruja.

—Ña Trini —dijo musitando— ya me desanimé, viaste que ya me desanimé, por dos carneros no voy a malograr a algún prójimo, de repente no ha teniu que comer, por eso ha robau, quizá pa llevale a sus hijitos, Dios sabe, ña Trini… ya no quiero que haga nada.

—¡Queeé…! ¡Ya es tarde, cholito! —increpó con una voz de borracho— mi cuadrilla ya lo tiene agarrau, no es de aquí el cholo, vive en los cerros de la banda, a estau de pasada… ¡Ahhh! —susurró— no puedo deshacer la jugada pue zambito, cuando llamo a la tropa no viene en vano, y si desarmo el trabajo te jodes tú cholito…

Frotó en sus manos frías las manos temblorosas del Pascual, atizó el fuego y gritando una frase sinsentido que llenó el ambiente con un eco macabro, metió al descuido una de las manos del Pascual en la pestilencia de la pócima. Una nube de humo sulfuroso atosigó el recinto.

Desde la profundidad de la encañada llegó un alarido de horror, llegó como un eco diminuto que repercutió en el latido de su corazón.

—Ya está, cholo —dijo— estás serviu… en el fondo eso has queriu… pero no te asustes, así somos los hombres, rencorosos… Así somos, cholito, nuestros sentimientos son peor que el instinto de cualquier animalito… el odio y la venganza es del hombre nomá… anda tranquilo… tranquilo, nomá, así es mi ley…

—¿Qué le ha hecho, ña Trini? —preguntó culpable el Pascual.

—Nada grave, cholo… sólo que mañana se levanta con la mano muerta… se va ir secando, vaser una mano de palo… De palo, así como lo escuchas, hasta se puede quemar como leña si le priendes un fósforo…

El Pascual sintió un peso negro en su corazón, se fue dejando el pago de su venganza en una alforja llena de trigo. Desde aquella noche en su rostro ya no amanece, su pecho es un invierno borrascoso en donde retumban prisioneros los truenos y el temporal.

En el pueblo se sabía, ese era el negocio de la Trini, siniestra sociedad con una horda de shapingos que le ayudaban a ganarse los reales con este vil oficio. “Negocios son negocios” decía “todo en la vida tiene precio… unos cobran otros pagan”, y recibía dinero, granos, alimentos, ropas, animales, utensilios, herramientas, joyas, en fin, todo lo que en este mundo terrenal tenga un precio.

La señora venganza, “la malera”, dejaba cojos, mancos, tuertos, tullidos, enfermos incurables, medio locos y también mandaba gente al otro mundo. Solucionaba robos, deudas, adulterios, estafas, envidias, rencores, maledicencias, herencias mal repartidas, ganas de poder, sinrazones y otros problemas. Atendía a comerciantes, prósperos y en bancarrota, a campesinos, políticos, mujeres despechadas, hombres engañados, gente pobre o adinerada; atendía a cualquiera que padezca enfermedad del alma.

*** ººº ***

En la comarca de Ayaypampa los días transcurrían como discurre el tiempo en cualquier pueblo: soledad, lejanía, vastedad; el viento, el balar de las ovejas, el trino de los pájaros, los angostos caminos transitados por las almas, la gente en sus propias cosas, cada uno entregado a sus sueños solitarios convencidos de su verdad. La bruja Trini, mujer serrana, también se ocupaba en los quehaceres domésticos; sembraba maíz, segaba la hierba, amasaba, hacía cachangas, tostaba cebada y cuidaba a sus animales. Atendía con interés a dos burros en los que viajaba mensualmente para atender en las alturas o en los pueblos. Desde las jalcas los jumentos venían cargados de ocas, ollucos, papas, cecinas, quesillos y otros pagos. De los pueblos traían en sus lomos las ollas, pailas, sombreros, bayetas, pañolones y novedades de los mercaderes. No les faltaba nada. Por estos días estaba en el empeño de hilar la lana de oveja para hacerle un poncho al Julián, pensando que ya llegaría el invierno, la cruda estación que cada año arreciaba con mayores tempestades.

Quién pensaba, la Trini, en el fondo, algo sabía querer.

El Julián era un buen muchacho, estaba hecho un jovencito. Hacía de todo, arreaba la caravana, ayudaba en la siembra, en las deshierbas, en el aporco, en la crianza de los animales, y, aunque vivía solitario, era muy hábil y hacendoso. Traía las noticias de los caminos, le informaba que ya no había robos, ni abusos, ni estafas entre los del pueblo, temerosos de la ley inclemente de las sombras; por eso los clientes ya no estaban en la comunidad, estaban en otras tierras, desconociendo acaso del poder obscuro de la Trini.

Al Julián le gustaba el bullicio del mercado, gozaba con el hablar de la gente, con su manera de caminar por las cuatro callecitas del pueblo; le extrañaba ver a los jóvenes jalonearse mientras comían los chochos o probaban los chupetes de hielo. Le fascinaba mirar a las chinas, hermosas campesinas que paseaban con sus polleras coloridas y sus pómulos rosados entre sonrisas y ademanes femeninos. Le asombraba el trato entre la gente; la compra, la venta, el misterio del intercambio de monedas o billetes por cualquier cosa, miraba como negociaban entre regateos, tira y afloja, hasta que por fin llegaban a un acuerdo. En el fondo de su corazón juvenil intuía que los hombres no eran tan malos, que todo se arreglaba conversando. El día de mercado era feliz al ver a tanta gente compartiendo los negocios, los encuentros, los juegos, las comidas y las diversiones. Esperaba ansioso los jueves para ver llegar a la gente desde los caseríos con los productos en sus burros y también descender de los camiones a los mercaderes de San Marcos y del Valle, con sus fardos de mercadería y sus canastones de panes y bizcochos. En su íntimo gozo se antojaba de cada cosa, se sorprendía con cada novedad que traían los negociantes; aquí, entre la multitud, sentía la libertad del alma y en su interior resonaban los huaynos, música andina que descendía desde los cerros con su agonía de zampoñas y su tristeza de viento entre clarines; las melodías se instalaban en las cantinas, en los ranchos, en los senderos de cada corazón y luego el viento de agosto llevaba la música hasta los atajos y las chacras y allí se confundía con el siseo de los maizales, el cantar de los pájaros de la arboleda, el chirriar de los añosos troncos de eucalipto y de nuevo el retiro y la tribulación. Volver a su casa era la más grande soledad.

El jueves siguiente amaneció nublado y frío. El Julián salía muy temprano hasta la tarde. Allí se divertía con la propina para las golosinas, la fruta y el almuerzo. “Cuídate”, le advirtió la Trini, “me han dicho que la semana pasada han venido tres forasteros medio raros, tienen cara de malos… con el pretexto de vender, asaltan a la gente, o roban o los estafan… peor, hasta pueden matar por unos cuantos soles”.

Los tucos entonaron su canto malagüero, “malaya, tapia será” pensó la Trini, y empezó a hilar afanosamente, abandonada en la modorra, enredada la madeja de sus ideas con muchos cabos sueltos. Por las rendijas de su portón veía pasar a la gente rumbo al mercado.

Terminando la tarde, un presentimiento la llevó al corral: “Carajo, falta un burro”.

—¡Julián! ¿Lo has visto al burro?, ya nuay.

—¡No, ña Trini!

—¡Po la mierd! no creo que a mí me roben —dijo, y aguardó; tuvo la esperanza que el animal regrese.

—¡Julián! —le dijo— anda espía por cualquier lao, alguien debe saber algo.

El muchacho salió por el campo, repasó los caminos, deambuló sin rumbo y llegó hasta el río; sentado en una roca donde golpeaban la ropa en “el cinco” de los muertos se sentó a descansar; el sonido de las aguas y el silbar del viento de agosto se unieron a la música de su pequeño radio, nuevito, que alcanzaba en el bolsillo de la camisa y además tomaba fotos. Llegó por las callejas del pueblo cuando ya estaba obscuro. Cuando anocheció, los perros de los caminos entrelazaron sus aullidos que se enredaban en el árbol de la noche.

En tanto, en su casa de la loma, la Trini ya lo había decidido y preparaba la mesa. Ningún mortal cualquiera se iba a burlar de ella, si arreglaba problemas más graves de la gente, ahora, esta noche, daría solución a este atrevimiento. Se alimentó de rencor… rumiando las ideas de su venganza… “A este le doy vuelta, conociéndome quién soy y que me haga esto… jijuna valienta… ya se jodió… Se jodió, mañana el mismo burro lo traerá cargau… y muerto”.

A la medianoche cerró la puerta de la choza donde se hacían los fúnebres contactos. Arrojó la tira de minucias y la coca que se extendieron sobre el poncho mostrando en su orden el mensaje cifrado que la horda de las tinieblas enviaba y mientras entonaba su cántico de lamentos entre el pestañear de las velas, un clan de sombras enanas se deslizó sobre los tapiales. Emergió un olor a azufre, la bruja alegó en voz alta una tira de frases iracundas en un lenguaje desconocido. Era un ritual diferente, insondable, como nunca lo había hecho, llegaron por propio empuje toda la tenebrosa legión de sombras, las más crueles; se hundió en el abismo más negro y lejano para hablar con el mismo demonio. La lúgubre casucha se convirtió en la cueva de la maldad y la cuadrilla avisó que ya tenía ubicado al ladrón y en algún lugar, quién sabe dónde, alguien moriría, quizá lo encuentren desbarrancado, muerto en su cama botando espuma por el susto, con los ojos reventados o de qué cruel manera… El rito macabro continuaba.

Alguien punzó la lentitud gelatinosa del tiempo interrumpiendo el trance; se escucharon toques en la puerta, golpes lejanos y voces humanas. Llamaban con desesperación, una mujer clamaba y sus gritos pidiendo clemencia rasgaban en tiras la seda de la noche.

—¡Ña Trini, ña Trini! ¡No lo haga por favor, por favor! ¡No lo hagaste, ña Trinita, no le de vuelta ña Trinita!…

Era la Simona, partera del pueblo que traía al mundo a los hijos de los poblanos. Entró sollozando, se arrodilló de golpe y repitió:

—¡Ña Trinita no lo mate, no lo mate!… ya sabemos quién a siu, el mismo me acaba de contar horita… desagaste la mesa, ña Trinita, deshágalo todo…

Afuera, en el lindero de sus predios, un grupo de mujeres lloraban zollipando mientras esperaban a la Simona, intrépida mujer que había cruzado la frontera para codearse con el mal. Por un instante bramaron las sombras, despavorido, el gato negro se escapó sin rumbo, reinó la negrura que se instaló en la puerta.

—¡No lo hagaste, ña Trinita… usté ya lo ha visto… usté sabe quién es!…

Sonámbula la Trini, adormecida, fuera de ella, turbia la mirada, ya no era la Trini, era una posesión.

—No lo hi visto ni quiero verlo —dijo con ronquera— porque no quiero saber quién es, solamente quiero que esté muerto —habló en ella una voz de ultratumba y una luz turbia y salvaje se encendió en sus ojos de animal.

Afuera seguían los llantos desconsolados mientras el bien y el mal luchaban desgarrando el espíritu de los seres en su arcana e inmemorial batalla.

—¡No lo mate, ña Trinita, no lo mate!… ¡el Julián a siu, el Julián, tu hijo ña Trini, tu propio hijo!… le han engañau con un radio… esos forasteros demonios, malaya en qué hora vinieron… el Julián, ¡pobre muchacho!

Silencio, silencio… silencio… un silencio negro con sangre de alquitrán. Con las sombras no se pacta, todo te lo van a cobrar.

La Trini presentía, cierta noche le insinuó la coca. La Trini sabía su destino, sabía adónde iría a parar después de muerta, después de tanto daño, incluso para ella.

Así, todo aconteció irreparablemente, ya nada se pudo hacer.

Al final de la noche, antes de los primeros rayos, la Trini, por instinto decidió que esta sería su última jugada. Poseída aún, pero con atisbos de culpa, cavó tras los rocotos y enterró su trasto de fetiches, cachivaches que sirvieron para hacer daño a mucha gente. Después, la luz de la aurora la sorprendió en la colina cavando una tumba, allí sepultó el cadáver de su muchacho junto a la sepultura de su marido, padre de su hijo que yacía bajo tierra. Allí pasó los días, taciturna, confundida y desfigurada. Bajo la sombra de un añejo capulí descansan los compañeros de su vida.

En el pueblo sabemos la historia, cosa seria ha sido. Dicen que otra bruja, la Zéfira, se enamoró del Rosendo, el marido de la Trini, que no soportó las jugadas ni los brebajes que le daba entercada para que sea de ella y el Rosendo murió, como dicen, por “mal ajeno”. Entonces, Trinidad Vilca, “la Trini”, una campesina humilde y desesperada no soportó la muerte del marido. Embarazada y a punto de parir a su hijo, deambuló regando la aridez de su espíritu; derramaba su dolor por los caminos y presa de la desesperación que con los días se volvió odio, en las espesas tinieblas de la medianoche descendió al abismo de la Sierpe y en la caverna del fango hizo un pacto con Satán. Recibió poderes y una pandilla de shapingos, séquito exclusivo para su labor infernal.

La noche de su entronización, las casas del pueblo se poblaron de fantasmas y espíritus vagabundos e inofensivos huyendo en busca de refugio, se notaba su presencia en el tirar de puertas, en el arrimar de sillas y abrir de ventanas; mientras afuera, en las calles vacías, clanes de energías demoníacas avanzaban al compás de la danza de la obscuridad arrastrando por las callejuelas el cuerpo de una mujer. Era un carnaval de tinieblas en honor a la nueva soberana. Por la mañana, camino al barranco, encontraron el cuerpo de la Zéfira; era un pellejo viejo y arrugado como si hubiera vivido cientos de años; encontraron también perros muertos, gatos descuartizados, murciélagos asesando y algunas puertas tiznadas con el hollín de los excesos. Así fue destronada la Zéfira, antigua hechicera. Algo más ofreció la Trini, y en el mórbido sueño no recordaba detalles del pacto.

Después, la Trini tuvo fama de gran bruja, instauró su reino por estos lares y convivió con la obscuridad. Pero, no cumplía a cabalidad con el dogma del mal, porque, como madre, tenía rasgos de amor en su corazón. Terminar con la vida del hijo fue una maña de las sombras para sellar el pacto. Se sintió estafada y no lo pudo soportar.

Entonces, la Trini, bruja malera de Ayaypampa, anduvo hurgando en los abismos por muchos días, transitaba las quebradas de su tormento y regresaba enlodada con los fangos malolientes del Infierno; errabunda amanecía en la encrucijada de los caminos. En su rostro viejo y marchito cual pergamino apocalíptico estaba escrita la condenación.

Un crepúsculo de otoño, cuando la tarde roja se empeñaba en la fatalidad, la hojarasca que caía del antiguo y frondoso capulí sobre las tumbas de sus seres queridos, espontáneamente se incendió. Desde el sendero los campesinos sentían caer la noche, y asombrados veían en el monte obscurecido el trazo de dos cruces ardiendo en la llamarada de la consumación. Las relumbrantes llamas del incendio revelaban que, estrangulada en una rama, el viento impulsivo mecía como un péndulo, una silueta de mujer.

*

Carlos Ernesto Cabrera Miranda (Cajamarca): escritor, editor, docente, promotor cultural. Autor de libros de narrativa, poesía e investigación. Su obra literaria ha merecido diversos premios. Ha sido antologado en publicaciones nacionales e internacionales como en nuestro libro Cuentos sobre brujas (2019).