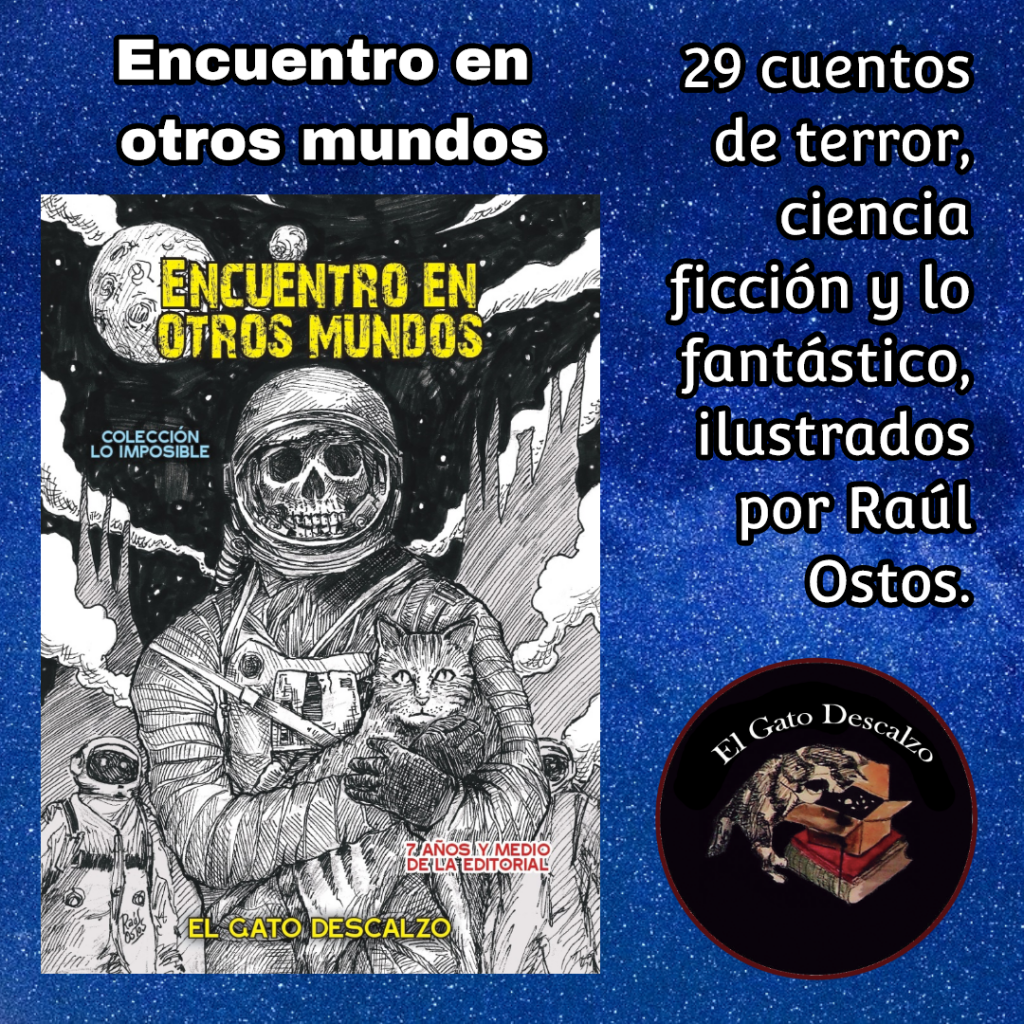

Encuentro en otros mundos (2019) es nuestro libro número 70 y la antología más extensa que a la fecha ha publicado la editorial. Perteneciente a nuestra Colección Lo imposible (terror, ciencia ficción y lo fantástico), incluye 29 autores de Argentina, Chile, Ecuador, Mexico, Perú y Venezuela. Ha sido ilustrada por Raúl Ostos. Compartimos con ustedes el primer texto sobre un grupo de jóvenes buscando tesoros en un deshuesadero de vehículos.

>>>Adquiere este y otros libros de la editorial: aquí.

Un tesoro contorsionista

Recuerdo ser testigo de lo que dejó paralítico al pobre Jorge, con esa gran fobia que tiene. No fue una escena de la que te puedas deshacer con el pasar de los años, esperanzado en que se desvanezca, en que un día despiertes y no esté más. Es lo que sucede con la mayoría de los recuerdos, pero no con este, no con uno que puedes revivir con sólo cerrar los ojos, percibir el nauseabundo olor de ese desvencijado autobús, sentir los cosquilleos trepar por tu cuerpo. Estoy seguro que quienes presenciamos eso sufrimos de las mismas alucinaciones repentinas.

Nuestras edades estaban en el limbo entre la niñez y la adolescencia cuando sucedió. Desde lejos solíamos observar la estación de autobuses, ubicada en un amplio espacio de tierra, frente a las oficinas de la línea. Por alguna razón aquel lugar llamaba nuestra atención; nuestro deseo de aventura y alma exploradora nos gritaban que en aquel sitio podían esconderse secretos y tesoros únicos. Un sitio sin resguardo, acumulado de cosas viejas, artefactos inservibles; todos ellos esparcidos por el suelo o formando enormes pilas que rodeaban el perímetro de la estación. No comprendo cómo los viejos autobuses pudieron hipnotizarnos a tal punto de querer explorar el sitio. La única respuesta razonable que se me ocurre es que fue un llamado, una invitación de parte de aquello que vimos. Nos estaba esperando, tentándonos día a día hasta que decidimos, finalmente, acudir a su insistente llamado.

Nos pusimos de acuerdo una tarde. Iríamos los cinco, justo cuando el último de los buses se estacionase. Mi memoria no se encuentra del todo bien en estos días, pero puedo recordar un aproximado de quince buses estacionados el día en que decidimos ir a la exploración.

Como he dicho, el lugar carecía de resguardo alguno, era un terreno abierto. Bastó con esperar a que las oficinas cerrasen, cerca de las seis de la tarde, para conseguir acercarnos sin ningún tipo de interrupción. Jorge lideraba el equipo, siempre fue el más astuto de todos, el líder de nuestras exploraciones. Fue él quien decidió que debíamos comenzar por explorar las cosas viejas acumuladas en los alrededores, para luego ir por el premio mayor: los autobuses. Jorge afirmaba, muy seguro, que dentro de los autobuses nos esperaban verdaderas sorpresas. “La gente pierde muchas cosas dentro” decía con entusiasmo, “se les cae sin que lo noten. Monedas, anillos, aretes, ¡De todo! Podríamos encontrar fortuna en su interior. ¡Cuántas cosas no se pierden en los buses!” Y una de esas cosas, fue su cordura.

Yo me dediqué a examinar las cosas en el punto sur. Pero no encontré más que televisores destrozados, teléfonos rotos, cuadernos con todas sus páginas gastadas. Una montaña de basura inservible.

El resto del equipo tampoco encontró mayor cosa. Jorge regresó con un paquete de revistas en mal estado y Christopher consiguió un láser. Horacio y Joel no obtuvieron éxito.

—Hora de ir a por lo bueno —dijo Jorge—, escojan.

Miramos alrededor.

—Los queremos todos —comentó Horacio—. Debemos entrar en todos.

—¿Por cuál empezamos? —preguntó Joel.

Y en ese corto tiempo en que se perdieron en su discusión, yo me perdí en observar el autobús aislado de los demás, aparcado en un sitio distante a todos. Sus llantas empolvadas lucían lisas, su armazón oxidado era café y sus ventanas poseían fisuras. Jamás lo había visto. Varios minutos habíamos dedicado a observar la estación, a las diferentes unidades arribar, y estaba seguro que nunca vimos un vehículo como ese. ¿Estuvo siempre ahí? ¿Lo ignoramos de manera inconsciente? Era probable. Lo extraño es que mirarlo te creaba una frívola sensación de curiosidad. Despertaba en ti un sentimiento de repudio, pero también de terrorífica admiración. Un simple objeto dotado de cierta vitalidad inhumana.

—Empecemos por ese —sugerí—, creo que es el indicado.

La culpa no ha desaparecido del todo de mi consciencia. Siempre me cuestiono si hubiera sido diferente de no haberlo ofrecido.

—Me parece bien —concordó Jorge—. Luce antiguo y todo vejestorio tiene su tesoro.

Asentimos.

Caminando hacia el oxidado vehículo, sentía que me abrumaba una especie de preocupación; o debería definirlo mejor como una suerte de advertencia expresada por mi cuerpo a manera de angustia. Mis piernas se negaban a avanzar, temblaban, estaban frías; pero yo omitía tales señales íntimas, enviadas desde lo más profundo de mi corazón, premonitorias de la enorme tragedia por acontecer.

Veía el rostro de mis amigos y todos parecían tranquilos, ¿por qué habría de preocuparme yo?, caminaban felices hacia el primer autobús del que desenterraríamos un tesoro. Jorge, en especial, inflaba su pecho de felicidad, de entusiasmo. Su rostro de inocente ilusión sería borrado, reemplazado por uno que desde entonces reflejaría el terror encarnado.

Cuando llegamos al autobús, lo primero que se nos ocurrió fue romper el vidrio de la entrada. Era notorio que nadie utilizaba esa chatarra, así que no creímos que habría problema con utilizar un palo para romperlo y poder ingresar. Quien se encargó de eso fue Joel. Agarró una vara de madera tirada en el suelo y la estrelló contra la puerta del bus, provocando un estallido de cristales que se derramó en nuestros pies y ropas.

—Listo —dijo—, podemos entrar ahora.

Subimos. Delante iba el pobre Jorge; ¡cada vez que recuerdo esa lastimera escena me pongo a temblar!

Dentro, el bus era mucho más largo de lo que esperábamos, lucía incluso más largo que visto desde fuera y los asientos de los pasajeros en ese largo pasillo eran todos verdes, impregnados de manchas más obscuras en su superficie. Pero, sin duda, lo primero de lo que fuimos conscientes fue de la pestilencia filtrándose por nuestras fosas nasales. Nos llegó a los pocos segundos de estar dentro; un olor acre capaz de causar arcadas a cualquier criatura poseedora de olfato.

Horacio, que entró al final, no soportó el olor y salió a vomitar. Dijo que no ingresaría una segunda vez. Lo vi dejar todos sus intestinos en el suelo, y cuando parecía que finalmente había terminado, las arcadas volvieron a atacarlo y continuó derramando su interior. Los demás conseguimos acostumbrarnos a la pestilencia.

—Si hay obstáculos, el tesoro es bueno —comentó Jorge.

En cuanto Jorge avanzó hacia el pasillo del autobús, se dedicó a inspeccionar el primer asiento al que llegó. Lo examinó por abajo y a los costados; su rostro se iluminó en una sonrisa. Había conseguido un billete.

—¡Se los dije! —exclamó—. No se queden ahí parados, busquen.

Joel y Cristopher hicieron lo propio, examinando cada uno varios asientos, introduciendo sus manos entre los espacios dejados entre cojín y cojín, asegurándose de que no se les escapara el mínimo monto de dinero, o el más diminuto objeto.

—¿No piensas buscar nada? No te compartiré de lo mío, estás advertido —dijo Cristopher.

Aún dominado por la indecisión, conseguí mover mis pesadas extremidades y caminar hasta unos asientos adelante. Enterré mi mano entre el espacio que separaba ambos respaldos y la moví de arriba abajo, hasta que sentí algo. Era sólido, un poco húmedo y cubierto por una superficie mucosa. No se me ocurrió de qué podía tratarse, hasta que retiré el cojín del asiento. Era un ojo lo que me miraba desde ahí abajo, un ojo enorme que ocupaba la mitad de mi cabeza. O así lo recuerdo ahora. Sus pupilas monstruosas se movieron de lado a lado al observarme, y al pestañear, hilos de líquido mucoso se quedaban enredados en sus párpados.

—Chicos —conseguí decir con una voz pesada—, hay algo aquí. Y se mueve.

Acudieron al asiento y se detuvieron en seco frente a esa cosa. La pupila nos miró a todos, uno por uno. El ojo se dilató de un momento a otro.

—Hay que irnos —dijo Cristopher, entre sacudidas de manos—. ¡Hay que irnos!

Corrió hacia la salida y fue el único de nosotros en salvarse de presenciar tal cosa.

Primero sacó su mano por debajo, una extremidad pálida, descolorida, llena de manchas moradas que simulaban heridas de golpes. No poseía uñas, sus lugares eran ocupados por cicatrices rojas, a carne viva. Tras eso, sacó su cabeza. La manera en que se doblaba para salir era igual a un contorsionista que sale de una caja en uno de sus actos. Articulaba su cuerpo en ángulos extraños, repugnantes, con los que conseguía sacar sus piernas y cabeza juntas. Su apariencia podía confundirse con la de un hombre, pero sus actos no eran humanos, ni siquiera naturales. En su rostro resaltaba el enorme ojo, que opacaba la presencia del otro, de tamaño normal. Cuando estuvo fuera, sobre sus pies, su tamaño era mayor al del autobús; su cabeza se torcía hacia un lado, contra el techo, y doblaba sus rodillas para poder caber.

Al volver en mí, despertado por la inyección de miedo ante tal deforme presencia, me percaté que nos sonreía a los tres, y en un fugaz movimiento, alargó su brazo hasta el cuello de Jorge. Las venas en el rostro de mi amigo no tardaron en brotar. Y el sujeto lo acercó hasta su boca, recorriendo todo su rostro con su pútrida lengua.

Giré hacia Joel; estaba paralizado, su quijada desencajada, sus pantalones empapados del mismo líquido amarillo que se escurría entre sus piernas.

Lo único que se me ocurrió fue golpear al ser en su entrepierna, rogando que tuviese testículos a los que golpear. Así fue; en cuanto mi patada acertó en el lugar, lo que sea que estaba lamiendo a Jorge soltó un aullido de terror y lo soltó. Pero, para entonces, Jorge ya no se movía. No porque estuviera muerto, simplemente no se movía. Tuve que arrastrarlo, con la inútil ayuda de Joel, que chillaba con desenfreno.

Recuerdo que cuando regresé a ver, mientras salíamos del autobús, aquello a lo que golpeé volvió a doblar sus huesos e ingresó al mismo lugar. Lo último en meter fue su cabeza, con la que me observó largo rato. ¡Tengo esa mirada demoníaca grabada en mi sangre!

Y desde entonces Jorge no se mueve y teme subir a todo autobús, teme incluso estar cerca de alguno. Se pone a emitir quejidos cada vez que intentan treparlo. Si supieran lo que vimos, entenderían. Si nos creyeran… porque intentamos contarlo, claro que sí. Pero para entonces el autobús se había marchado, llevándose aquello que albergaba dentro.

En ocasiones me parece verlo estacionarse delante de la casa, pero tiene que ser sólo mi imaginación. Sí, debe ser eso, sólo mi imaginación.

*

Anjoss (Guayaquil, Ecuador, 1997): escritor de terror y misterio, pero siempre dispuesto a indagar en la diversidad del universo literario. Escribe bajo el pseudónimo “Anjoss”, con el que se encuentra en las redes.